本記事は『梟と番様』の“日常”から立ち上がる江戸文化を読み解くガイドです。史実検証ではなく、作品が醸す生活の質感=「舞台感」に着目し、ネタバレは最小限に留めます。

前提:フィクションとしての江戸らしさ

厳密な時代考証よりも、所作・音・光・間合いが合わさって生まれる「空気感」が肝心です。本作は人物の心の温度を通じて、江戸の暮らしを“体感”させます。

衣・食・住に宿るリアリティ

衣:素材と所作の手触り

布の重なり、帯や紐の結び、袖口の扱いなど、動くたびに生まれる微かな音や制約が人物の品と距離感を作ります。装いは身分や場の緊張を映す記号です。

食:一汁一菜と屋台文化

湯気、出汁の香り、漬物の塩気といった素朴さは季節と結びつきます。握り飯や団子、蕎麦など“手早く温かい”食の描写は、町の時間の速さを伝えます。

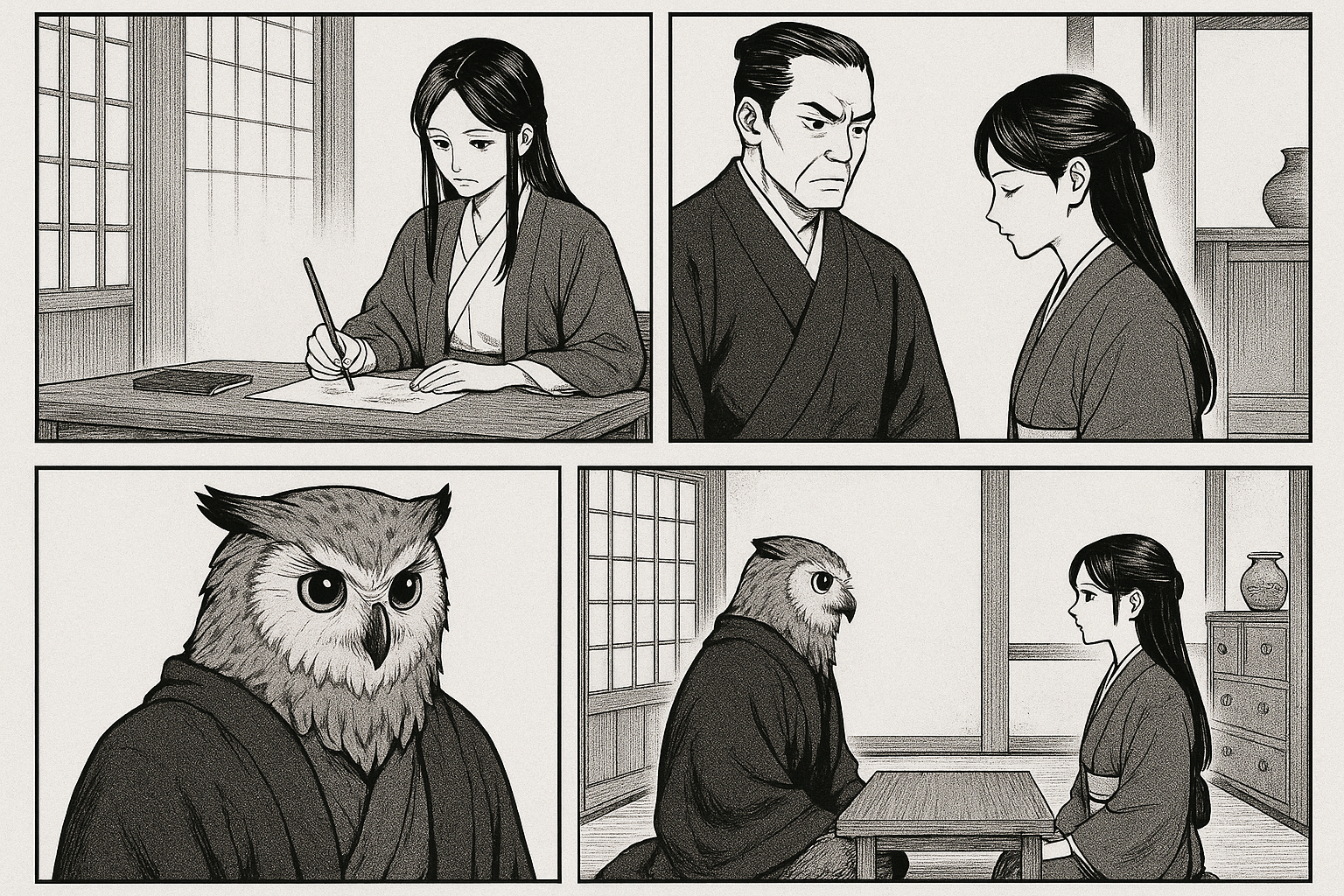

住:長屋・町家の光と影

障子越しの拡散光、行灯の橙、板間の冷たさ。薄い壁は声と生活を共有させ、近すぎる隣人距離が人情と摩擦を同時に生みます。

言葉と礼法:言外の温度を運ぶ仕組み

言葉遣いと間

敬語の段階、語尾のやわらぎ、沈黙の置き方が力関係と感情の揺れを示します。言わない/言わせないが駆け引きの核です。

礼法と距離

膝行・座りの姿勢、扇子の扱い、視線の高さ。身体の角度がそのまま心理の角度になり、礼は秩序と優しさの両方を担います。

商いと銭勘定:暮らしの動線

日銭の世界と信用

「現金」と「掛け」の間で回る商いは、顔見知りの信用が資本。声掛けや札の受け渡しが関係の太さを示します。

流通と職人

朝の仕入れ、昼の仕込み、夕刻の売り切り。道具と手仕事の描写が、町の時間帯を細かく刻みます。

季節と信心:時間のリズム

節気と行事

衣替え、初物、露・霜・雪。季節語は気配の装置であり、人物の機嫌や会話の潤滑油にもなります。

祈りの所作

手水、鈴、合掌。大仰ではない小さな信心が、生活の背骨として静かに立っています。

秩序と影:身分・公儀・地縁

掟は上から降るだけでなく、町は町で“暗黙の線”を引きます。公儀と地縁の挟み撃ちが、登場人物の選択に重みを与えます。

町人文化の息づかい

芝居や見世物、口上や洒落。声が集まり、笑いが伝染する。娯楽は単なる余暇ではなく、共同体のガス抜きであり学びの場です。

他作との比較視点(さっくり)

派手な事件中心の時代活劇に対し、本作は“静かな日常”の積層で江戸を立ち上げます。台詞よりも手の動き、移動の足取り、食卓の湯気──細部が物語を前へ押します。

まとめ:舞台感は「五感の積み木」

衣食住・言葉・礼法・季節・商い・秩序。どれか一つではなく、五感の小片が連なって初めて“江戸にいる感じ”が生まれます。『梟と番様』はその積み木を丁寧に重ね、登場人物の心と時代の空気を同時に描き出しています。