「国宝」とは?作品の概要と背景

歌舞伎の世界を舞台にした壮大な人間ドラマ

『』は、著者 による原作小説を基に、作画担当 国宝 物語は、暴力団の一員として生まれ育ちながら、ある出来事をきっかけに歌舞伎の女形として生きる道を選んだ青年・立花喜久雄 の波乱に満ちた人生を描いています。 友情・嫉妬・裏切り・絆――激しく揺れ動く人間関係。華やかな舞台の裏にある葛藤と挫折。そして、芸に生きる覚悟と孤独。

なぜ今、注目されているのか?

原作小説として2018年に刊行され、高い評価を受けた本作。そして2024年5月から、 週刊誌での漫画連載がスタート。 さらに2025年には実写映画化もされ、多くの人に歌舞伎の世界と「国宝」の物語が広まっています。 このように、時代を超えて作品が様々な形で蘇る――それが「国宝」が今注目されている理由の一つでもあります。

小説・漫画・映画――“三位一体”で描かれる世界

原作小説では言葉と文章で深く描かれる人間の葛藤や心理。漫画では絵と構図で“視覚的なリアル”。映画では音と動きで“身体感覚”としての歌舞伎。 それぞれのメディアが持つ表現の良さを活かしつつ、同じ物語を多面的に描いている“総合芸術的作品”が「国宝」の魅力です。 だからこそ、まず漫画から入っても、十分に世界観と物語の重みを味わうことができます。

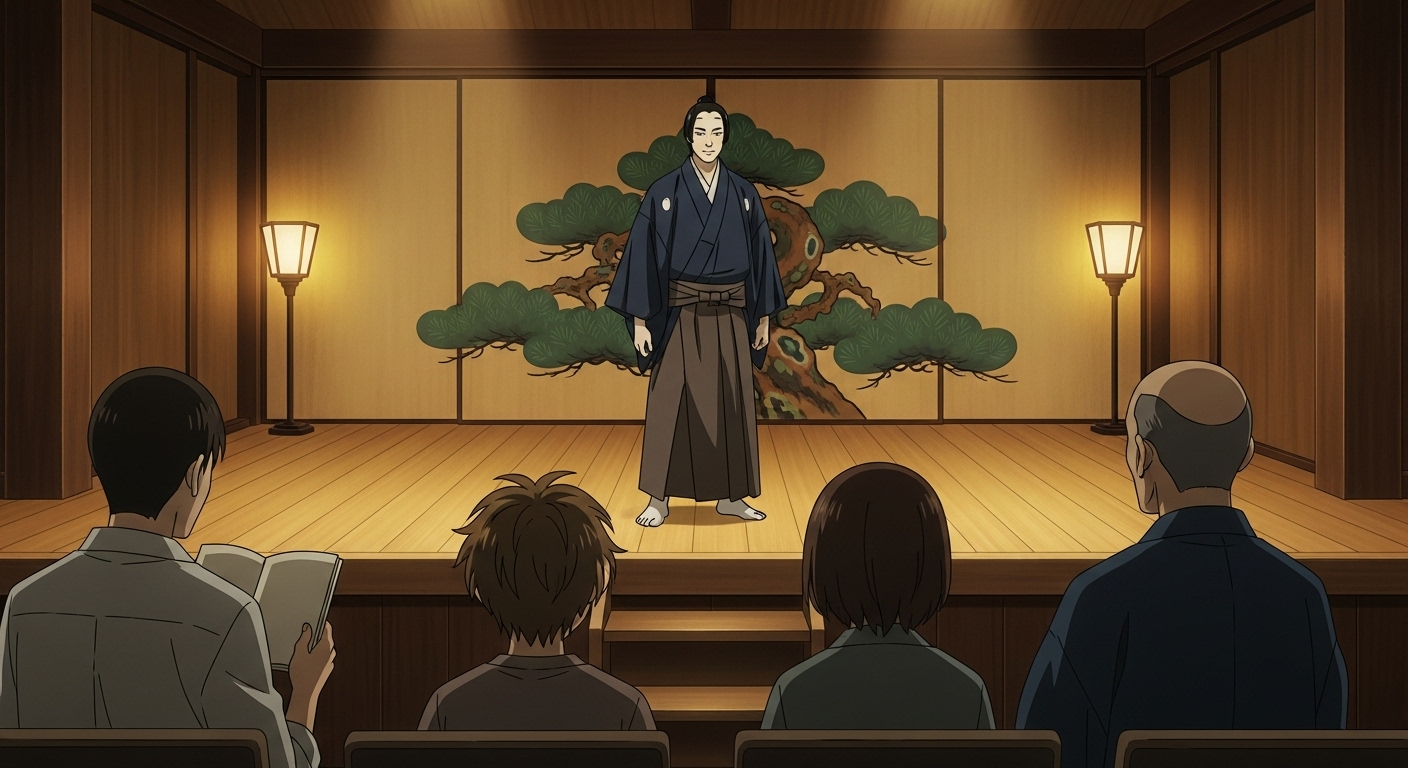

漫画ならではの“静けさとリアル”を描く画作り

作画担当・三国史明の魅力とは

『国宝』の漫画版で作画を担当する三国史明の表現力は、まさに“静けさの名手”といえます。

セリフが少ないコマでも、登場人物の息遣いや空気の重みが伝わってくるその画面構成は、読者に深い没入感を与えます。

背景や小道具の描写も緻密で、まるで舞台美術のような完成度が魅力です。

“空白”で語る表現力

この作品の特徴は、情報量の多いコマではなく、余白や沈黙のシーンにこそ感情が込められていること。

人物の目線、後ろ姿、立ち位置――そのすべてが心情を静かに伝えてくれるのです。

読者が自分の心を投影できる空間があり、読後には心が“整っている”感覚すら覚えるでしょう。

“リアル”と“様式美”のバランス

歌舞伎という伝統芸能の様式美をリアルに描く一方で、三国の絵はどこか幻想的でもあります。

時代背景や登場人物の感情を写実的に再現しつつも、余分な描き込みを省いたミニマルな美が同居しているのです。

この“静かなリアル”こそ、漫画版『国宝』の大きな魅力です。

“動かないのに動いて見える”画面設計

漫画の魅力は“動かない絵”に動きを感じさせる力。

『国宝』は、視線の誘導・構図の張り詰め具合・カメラ的アングルによって、心の動きがしっかりと見えるよう設計されています。

その緊張感は、まさに舞台に立つ役者たちの内面を映し出す鏡です。

歌舞伎の世界の重みと “芸の道” のリアルな描写

“継承と覚悟”がテーマのひとつ

『国宝』の物語は、単なる青春譚でも、芸術の栄光だけを描いたものでもありません。

歌舞伎という何百年も続く芸能を背負うということ、そこに込められた継承の責任と覚悟がリアルに描かれています。

主人公・喜久雄は血筋ではない立場から芸の世界に飛び込み、その重みに自らを捧げていきます。

“舞台裏”の描写が異常なほどリアル

舞台表だけでなく、楽屋や稽古場、移動中の空気感なども丁寧に描かれています。

背景の細かさや役者の所作、道具の配置までもがリアルに再現されており、まるで現場を見学しているような感覚を与えてくれます。

このリアリズムが、作品全体の説得力を高めています。

“芸の道”の厳しさと孤独

華やかに見える芸の世界も、その裏側には果てしない努力と孤独があります。

演じることは、他人になることで自分を削っていく行為でもあり、それは漫画を通してもひしひしと伝わってきます。

喜久雄や俊介の葛藤は、芸の道を志すすべての人へのリスペクトに満ちています。

“人生そのものが舞台”であるという視点

『国宝』は、舞台の中と外、現実と演技の境界が曖昧になるような構成が特徴です。

登場人物たちの人生が、まるで舞台のように感情を隠しながら進む一方で、舞台の上では本音が現れる瞬間もある。

この二重構造が、読者に“人生もまた芸である”という深い問いを投げかけてきます。

読者の感情に刺さるドラマ性とキャラクター造形

主人公・喜久雄の“生き方”が胸を打つ

主人公・喜久雄は、不遇な環境に生まれながらも、芸という道に生きる決意をする男。

彼の生き様は、決して派手ではないが一途で、静かに強い。

その姿に共感し、心動かされる読者は少なくありません。

“表現すること”に人生をかける覚悟が、言葉よりも目線や立ち姿で伝わるのです。

ライバル・俊介との複雑な関係性

喜久雄の芸の道を語るうえで欠かせない存在が、俊介というライバルであり盟友の男です。

ふたりは互いに嫉妬や敬意、信頼と裏切りを経験しながら成長していきます。

この関係性は、ただの“友情”でも“ライバル”でもなく、言葉にしづらい絆として読者の心に深く残ります。

“わかりやすさ”を超えたキャラ造形

『国宝』に登場するキャラクターたちは、明確な善悪では語れない人物ばかり。

それぞれの背景にある選択と葛藤が丁寧に描かれており、読者が簡単に“好き嫌い”で判断できない魅力を持っています。

この曖昧さと余白が、キャラにリアリティと深みを与えているのです。

人生の縮図としてのドラマ

漫画『国宝』は、ひとつの芸の道を描きながらも、そこに人生そのものの縮図が広がっています。

選択・執着・諦め・再起――すべての人が人生で感じるような感情が、ドラマとして自然に溶け込んでいるのです。

それが、読者の心に静かに刺さる理由でもあります。

漫画がくれる「静かな余韻」と、読む価値

読後に心が“整う”作品

漫画『国宝』は、読み終わったあとに静けさが心に残る作品です。

ドラマチックな展開というより、積み重なる時間と感情によって深く染み込んでくる物語。

そしてその読後感は、慌ただしい日常の中で呼吸を整えるような感覚を与えてくれます。

“見る”と“読む”の境界を揺らす

この作品は、漫画でありながら、読書と美術鑑賞の中間のような感覚を味わわせてくれます。

目で追う絵の中に物語が滲み出し、文字以上に感情が伝わってくる。

それが『国宝』の持つ、他の漫画とは違う“体験型の読書”の魅力です。

現代人にこそ“必要な”物語

SNSやスマホに囲まれ、情報と刺激に疲れた現代人にとって、この作品は貴重な存在です。

過剰な演出や展開がないからこそ、感情を鎮め、自分と向き合う時間が生まれます。

まさに、漫画で心を整えるという新しい価値の提案です。

“読むこと”の原点に立ち返らせてくれる

物語を通して何を感じ、何を考えるか。

『国宝』は、読者にそれを委ねる静かな力を持った作品です。

そして、そんな“余白”のある作品に出会えたとき、読むことの意味をもう一度思い出させてくれるのです。