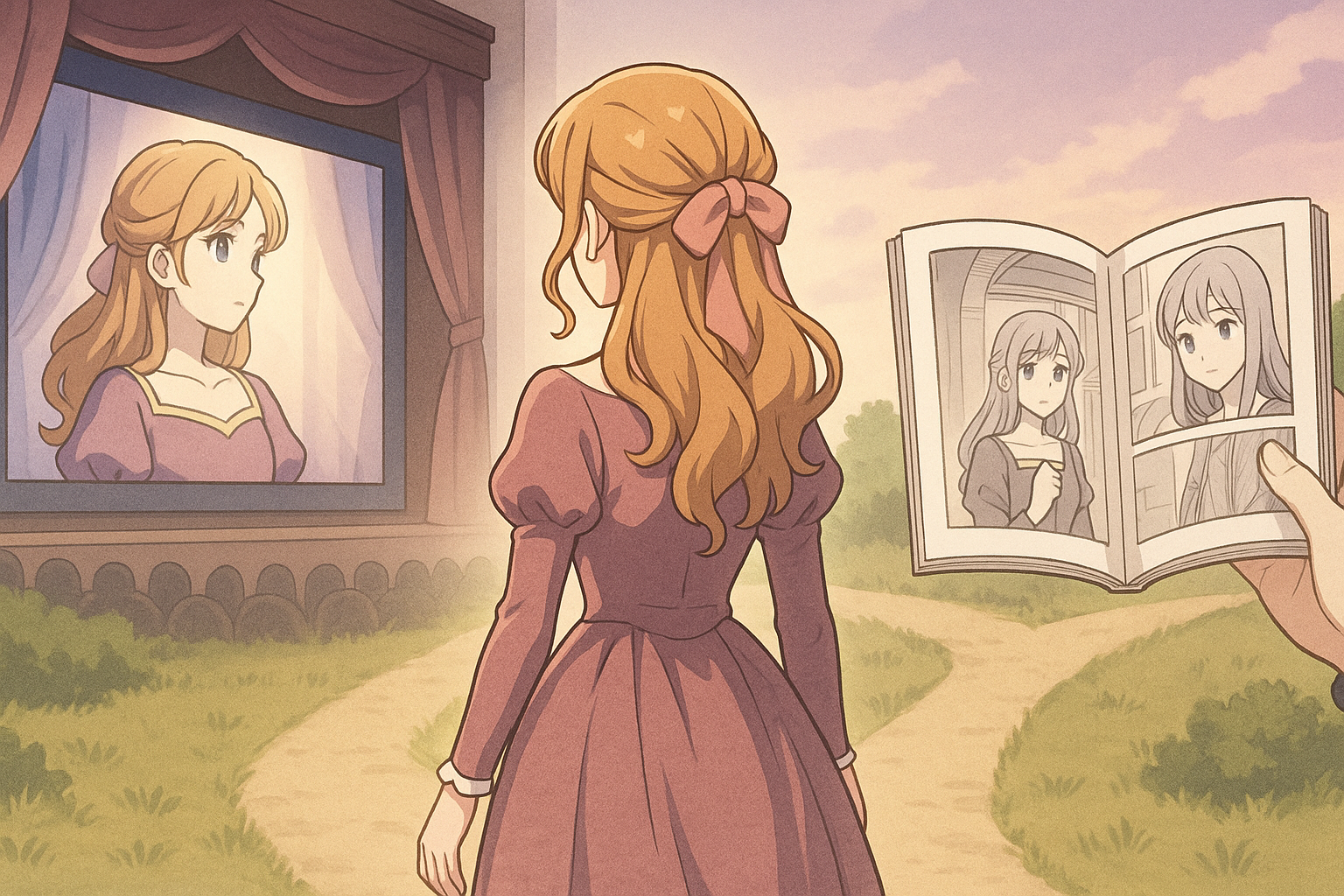

『ずたぼろ令嬢』とは|キャラの感情が評価される理由

“ズタボロ”の意味が感情に重なる

『ずたぼろ令嬢』というタイトルに込められているのは、ただボロボロな境遇の話ではありません。

主人公アメリアの内面の傷や、繰り返される否定、心の摩耗こそが“ズタボロ”なのです。

この物語が評価される理由は、その痛みに真っ向から寄り添う感情描写にあります。

派手さより“心の揺れ”を重視する演出

多くの作品が盛り上がる展開や逆転劇に重きを置く中で、『ずたぼろ令嬢』は静かに揺れる感情を丁寧に描いています。

表情の陰影、沈黙の間、一言一言の“重さ”にこそドラマがあるのです。

その結果、読者が自分の感情と重ねやすく、深く共鳴する構造になっています。

セリフに込められた“言えなかった感情”

この作品では、登場人物たちがしばしば核心的なことを言葉にしないという演出があります。

逆に言えば、わずかに発したセリフの裏に、どれだけの葛藤や思いが詰まっているかを感じ取る余白があるのです。

“その一言”が生まれるまでの心の流れを想像させるからこそ、深く刺さるのです。

“静かな作品”がもたらす深い読後感

読後、心がじんわりと温かくなる――それが『ずたぼろ令嬢』最大の魅力です。

何も劇的な展開がなくても、ただ言葉を交わしただけで泣ける。

それは、キャラクターの感情に対する読者の理解と共感が深くなっている証拠。

だからこそ、繊細な感情表現に惹かれる読者が多いのです。

主人公アメリアの感情表現|“弱さ”を肯定する言葉たち

「もう、頑張れない」それでも否定しない強さ

アメリアが時折口にする「もう、頑張れない」という言葉には、彼女の限界と、その限界を受け入れる強さが込められています。

このセリフは、一見すると弱音ですが、実は“もう無理だと認めること”が彼女の成長の第一歩なのです。

誰しも、頑張りすぎた先にしか見えない景色があります。

アメリアのその言葉は、同じように疲れている人たちの心に優しく寄り添います。

「どうせ私なんて…」に滲む自己否定のリアルさ

アメリアのセリフには、自己否定と無価値感が頻繁に見られます。

たとえば「どうせ私なんて…」という言葉は、多くの人が一度は心の中で呟いたことがあるフレーズではないでしょうか。

その口調、タイミング、間の取り方が、リアルで、痛々しく、共感を誘うのです。

アニメでは声優の繊細な演技で、漫画では目線や表情の“間”で、その感情が深く伝わってきます。

「ありがとう」が生まれるまでの長い道のり

アメリアが誰かに心から「ありがとう」と言えるようになるまでには、長い葛藤があります。

それまで彼女は、人の好意を疑い、受け取るのが怖かった。

だからこそ、たった一言の「ありがとう」が、驚くほど重く、美しく響くのです。

その背後には、積み重ねた小さな勇気や揺れる気持ちがあり、それを想像させる表現が、感動を呼びます。

“弱さ=悪”ではない世界の提示

アメリアの言葉には一貫して、「弱さは隠すべきものではなく、理解されるべきもの」という思想が流れています。

それは作品全体を通して読者に訴えかけてくるメッセージでもあります。

強がらなくても、逃げても、泣いてもいい。

そのメッセージは、アメリアのセリフを通して、静かに、けれど確かに心に残るのです。

青年ルークのセリフに宿る“静かな優しさ”

「無理しなくていいんだよ」の重み

ルークのもっとも印象的なセリフの一つが、「無理しなくていいんだよ」です。

この一言は、相手の状況を知り尽くしているからこそ言える、優しさの結晶のようなもの。

励ましでも強要でもなく、“ただ、そこにいること”を肯定する言葉だからこそ、アメリアの心にしみわたったのです。

このセリフは、多くの読者の心もそっと包みました。

「あなたは、ちゃんと大切にされるべき人だ」

このセリフは、アメリアが自己否定を繰り返す中で、初めて“存在を肯定”された瞬間に登場します。

ルークの言葉は決して派手ではなく、感情を大きくぶつけることもしません。

でも、一言一言に“揺るぎのない誠実さ”があり、それが感情を深く揺さぶるのです。

言葉少なでも、心が込められていることは、伝わるのだと気づかされます。

セリフの“温度”が違うルークという存在

ルークのセリフには、常に温度がある――冷たくも、熱くもない、ただあたたかい。

それは相手に踏み込みすぎず、でも見放さない距離感を保つ、絶妙な優しさです。

その温度が、アメリアの固く閉ざされた心を少しずつ溶かしていく。

読者にとっても、こんなふうに誰かに寄り添われたいと思わせる力があります。

“支える”とは、そっとそばにいること

ルークは、アメリアを変えようとはしません。

ただそばにいて、時に言葉をかけ、黙って見守る。

その姿勢から感じられるのは、真の優しさとは、無理に引っ張らず、本人が歩くのを待つことだというメッセージです。

彼のセリフは、そんな静かな“愛のかたち”を教えてくれるのです。

周囲のキャラが抱える“言葉にできない傷”

表情の奥に潜む“声にならない想い”

『ずたぼろ令嬢』では、主人公以外のキャラクターもまた、それぞれに深い傷を抱えています。

しかし、それを声高に語ることはありません。

何も言わずに視線をそらす、少し笑ってごまかす――そんな仕草の中に、“言葉にできない感情”がにじんでいます。

読者はその沈黙から、登場人物の本音を感じ取ることになります。

感情を“表に出さない”ことの切なさ

登場人物の多くは、過去に裏切られたり、否定されたりした経験を持っています。

だからこそ、感情を表に出すことを恐れ、自分を守るように無表情を貫いている。

その防御が、かえって孤独を深めるという構図は、とても現代的でもあります。

そして読者は、自分自身の経験とも重ねながら、その切なさに共鳴するのです。

セリフの“間”で描かれる人間関係の機微

『ずたぼろ令嬢』は、セリフの多くが“説明”ではなく、“気づきのきっかけ”として機能しています。

登場人物が放った一言に対して、相手がどう反応するかではなく、どう“黙るか”が重要な意味を持ちます。

返せなかった言葉、返したくなかった沈黙――その間に流れる感情の濃さが、読者の想像力を刺激します。

読者が“心の傷”を投影する器

この作品の周囲のキャラクターたちは、あえて完全に説明されない部分があります。

だからこそ、読者は自分の経験や感情を投影できる余白を感じるのです。

「この人も苦しいのかもしれない」「本当は助けを求めていたのかも」――

そんな想像を促すキャラたちが、作品を一層深く、個人的な体験に近づけてくれます。

セリフを超えた感情描写|読者が涙する理由とは

“言葉にしない感情”こそが胸に刺さる

『ずたぼろ令嬢』が多くの読者の涙を誘うのは、キャラクターたちの感情がセリフ以上に伝わってくるからです。

沈黙、視線の動き、ほんの一瞬の間――それらの“語られない部分”にこそ本当の想いが宿っている。

読者はその余白に心を預け、自分なりの解釈で感情を読み取ることで、より深い共感を得るのです。

“泣ける”のはストーリーより“感情の蓄積”

いわゆる“泣ける展開”ではなく、キャラたちの感情がじわじわと蓄積されていく描写が、涙を誘う理由です。

それはドラマチックな山場ではなく、ふとした瞬間の心のゆるみに起きるもの。

「もういいんだよ」と言われるだけで涙が出るのは、それまでの感情の積み重ねがあるからなのです。

“誰かのために”が感情の導線になる

アメリアやルークたちは、自分のためだけでなく、誰かを想う気持ちが行動の原点になっています。

この「誰かを大切にしたい」という感情が、読者の心にも自然と寄り添います。

その結果、自分のことのように涙が流れる――それが『ずたぼろ令嬢』の持つ共鳴力です。

作品を通して“自分の感情”と向き合える

本作の魅力は、読者がただ感動するだけでなく、「自分はこのセリフに何を感じたのか?」と向き合えるところにあります。

それは、自分自身の過去や心の動きと、キャラたちの感情がシンクロするから。

『ずたぼろ令嬢』を読むことは、誰かの物語を通して、自分の心を理解する旅なのです。