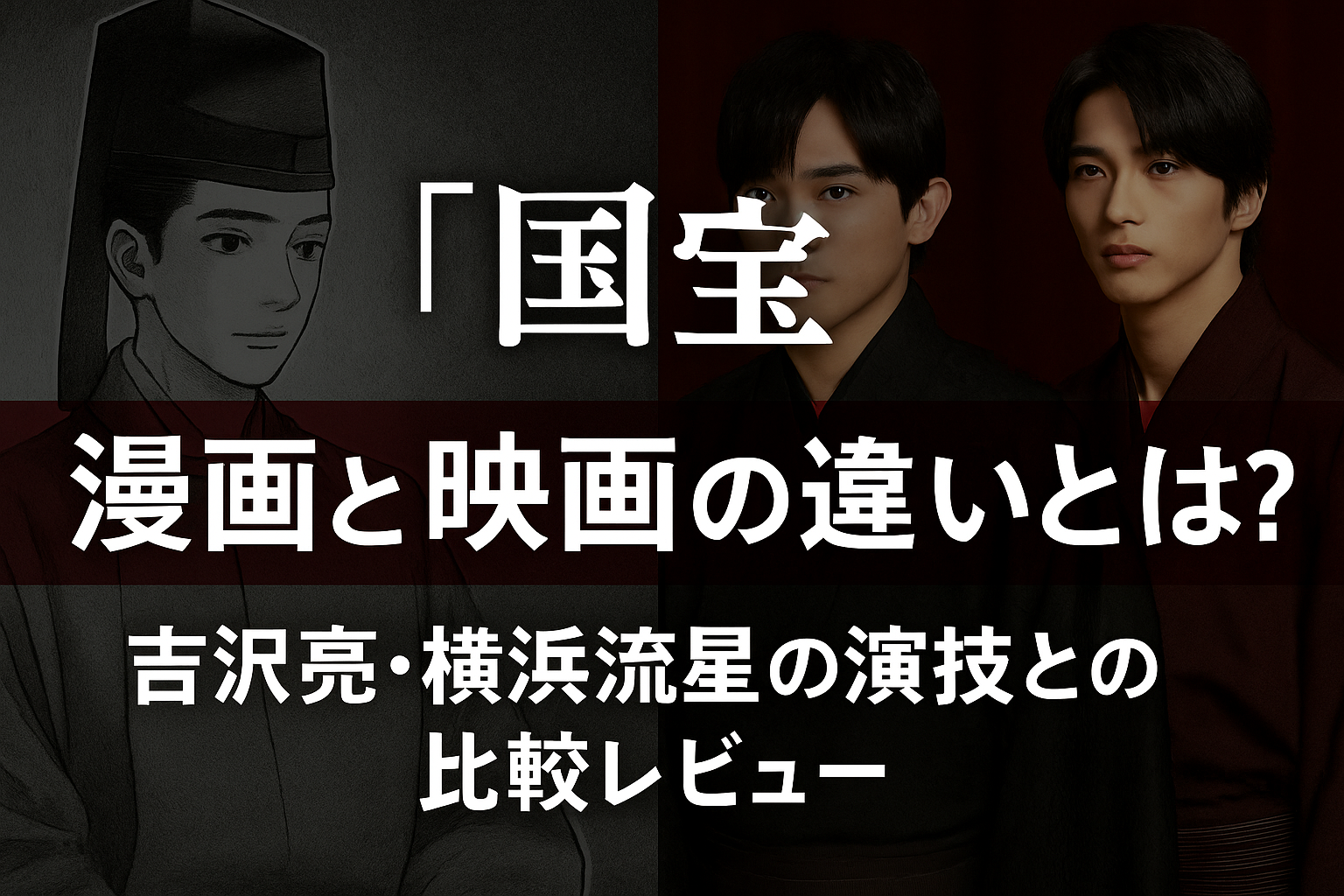

『国宝』漫画と映画の違いを徹底比較!吉沢亮・横浜流星の演技レビュー

この記事のレベル

★★☆☆☆

★★★★☆

★★★★★

『国宝』は吉田修一による名作小説を原作とした作品であり、漫画化と映画化の両方が行われています。特に映画版では吉沢亮と横浜流星が主演を務め、原作の重厚な物語に新たな表現を加えています。

この記事では『国宝』の漫画と映画の違いを比較しながら、吉沢亮と横浜流星の演技が作品にどのような深みを与えているのかをレビュー形式で解説します。

📖 この記事を読むとわかること

- 漫画・小説と映画『国宝』の構成や描写の違い

- 吉沢亮・横浜流星の演技が物語に与える影響

- 映像化による新たな魅力と表現手法の発見

歌舞伎という伝統芸能を舞台にした『国宝』は、メディアによって全く異なる魅力を見せる稀有な作品です。原作ファンも映画ファンも楽しめる多角的な視点から、この作品の真価を探っていきましょう。

国宝の漫画と映画の最大の違いとは?

同じ『国宝』という物語を扱いながら、漫画・小説と映画では焦点の置き方が大きく異なります。群像劇として描かれる原作の重厚さと、映画ならではの凝縮された人間ドラマは、作品の印象を大きく変える要素となっています。

まずは、それぞれの構成の違いを見ていきましょう。

原作(漫画・小説)は多層的な群像劇

原作小説や漫画版の『国宝』は、主人公・喜久雄と俊介を軸にしつつも、複数の登場人物が交錯する群像劇として描かれています。一人ひとりのキャラクターに背景や心情が与えられ、人間模様が折り重なる構成となっています。

歌舞伎という伝統芸能を取り巻く社会や時代性まで反映しており、文学的な厚みを感じさせます。

💡 ポイント

原作では複数の世代にわたる芸の継承と、それを取り巻く複雑な人間関係が丁寧に描かれています。読者は時間をかけて登場人物一人ひとりの背景を理解していくことで、物語の深い味わいを楽しめます。

映画は「2人の成長物語」に焦点を絞った構成

一方で映画版『国宝』は、喜久雄と俊介の2人の関係性と成長にフォーカスした構成に仕上げられています。群像劇的な広がりよりも、人物同士の対立や絆にスポットを当てることで、感情的なカタルシスを得やすい仕上がりとなっています。

映画ならではの凝縮されたストーリーテリングが、観る者を一気に引き込むのです。

国宝の登場人物とエピソードの取捨選択

『国宝』は、原作(小説・漫画)と映画で描かれる登場人物やエピソードに大きな違いがあります。原作は複雑な人間模様を丁寧に描き込む群像劇ですが、映画は主要キャラクターとエピソードに絞り込み、観客に伝わりやすい構成へと再編されています。

この取捨選択が、両者の作品体験の違いを大きく左右しています。

漫画・小説版はキャラクターの内面描写が豊富

原作小説や漫画版では、喜久雄や俊介だけでなく、師匠・花井半二郎をはじめとする周囲の人々にもスポットが当てられます。それぞれの心情や葛藤が細やかに描写され、群像劇としての重厚さを感じさせます。

舞台裏の人間模様や芸の伝承にかける想いなど、作品世界を奥深くする要素が多く含まれています。

映画版は主要キャラとエピソードに絞って構成

一方映画版は、喜久雄と俊介の成長と関係性を中心に再構成されています。脇役や細かいエピソードは大幅に削ぎ落とされ、感情の核となる場面に集中することで、観客の共感を引き出す狙いがあります。

ストーリーがシンプルになった分、映画では二人の演技と映像演出により重きが置かれているのが特徴です。

✨ 考察ポイント

映画化における取捨選択は、単なる時間の制約によるものではありません。映画という媒体に最適化された構成により、観客が感情移入しやすい物語へと再構築されているのです。

吉沢亮・横浜流星の演技が物語に与える影響

映画版『国宝』において、吉沢亮と横浜流星の演技は作品の核心を支える重要な要素となっています。二人の俳優が持つ個性と演技力が、原作とは異なる魅力を生み出しています。

吉沢亮が演じる喜久雄の繊細な表現力

吉沢亮演じる喜久雄は、内に秘めた情熱と芸への執着を繊細に表現しています。原作では文章で描かれていた心情の変化が、吉沢亮の表情や仕草によって視覚的に伝わってきます。

特に歌舞伎の稽古場面では、役者としての成長と苦悩を同時に表現する演技の深さが印象的です。

横浜流星が魅せる俊介の複雑な人間性

横浜流星演じる俊介は、天才性と人間的な弱さを併せ持つ複雑なキャラクターとして描かれています。原作では俊介の心情描写に多くのページが割かれていましたが、映画では横浜流星の演技によってその複雑さが表現されています。

才能に恵まれながらも苦悩する青年の心境を、セリフだけでなく身体表現で魅せる横浜流星の演技は、映画版の大きな見どころです。

💡 ポイント

二人の俳優の演技により、原作で文章として描かれていた感情の機微が、映像作品として新たな説得力を持って表現されています。これは映画化の成功例と言えるでしょう。

映画国宝が持つ映像表現の魅力

映画『国宝』は、映像ならではの表現力によって、漫画や小説とはまた違う魅力を生み出しています。歌舞伎の舞台を映画的に再構築する挑戦と、感情に直接訴える映像演出が見事に融合しています。

その結果、観客は「芸の力」を視覚的・感覚的に体感できるのです。

「ジェネリック歌舞伎」としての新しい入口

映画版は、歌舞伎を知らない観客にも親しみやすい入口として機能しています。本物の歌舞伎公演をそのまま再現するのではなく、映画的にアレンジされた舞台表現は、「ジェネリック歌舞伎」として楽しめる仕上がりです。

伝統芸能への第一歩として触れるにも適した構成といえます。

視覚的演出と感情表現のバランス

さらに映画版では、カメラワークや照明を駆使した演出が、役者の感情表現を強く引き立てています。舞台の臨場感と映画的な親近感が同居し、観客はまるで舞台袖から芸を覗き込んでいるかのような没入感を味わえます。

映像表現と俳優の演技が一体となった完成度は、映画版の大きな魅力です。

⚠️ 注意

映画版は「歌舞伎を観る映画」ではなく、「映画として歌舞伎を感じさせる作品」として制作されています。本格的な歌舞伎体験とは異なることを理解した上で楽しむことが大切です。

📖 『国宝』を実際に読み・観たい方へ

漫画版は深い人間ドラマを、映画版は凝縮された感動を味わえます。どちらから入っても楽しめる作品なので、ぜひ両方の魅力を体験してみてください。きっと新たな発見があることでしょう。

国宝の漫画と映画を比較して見えてくる魅力の違いまとめ

『国宝』は、漫画・小説・映画でそれぞれ異なる魅力を持つ作品です。群像劇的な厚みを楽しめる原作と、凝縮された人間ドラマとして描かれる映画は、体験としてまったく違います。

両者を比較することで、『国宝』という物語の奥行きがより鮮明に見えてきます。

どちらも異なるアプローチで核心を描き出す

漫画や小説は、芸をめぐる人々の群像劇を重層的に描き、社会や時代性まで含めた広がりを提示しています。一方映画は、喜久雄と俊介という2人の成長と絆に焦点を当て、観客にわかりやすく感情移入させる構成です。

アプローチは違えど、どちらも「芸に生きる人間の核心」を突き詰めている点が共通しています。

演技と脚本の相乗効果で映画版も高い完成度

映画版は、吉沢亮と横浜流星の熱演が作品の完成度を大きく引き上げています。脚本の大胆な取捨選択と映像演出が俳優の芝居と融合し、「映画ならではの国宝」として成立しました。

原作を読んでから映画を観ても、映画から入って漫画を読む場合でも、それぞれに違った発見と感動が待っています。

漫画版は深掘り、映画版は凝縮。両方を楽しむことで、『国宝』という作品の多層的な魅力をより立体的に味わうことができるでしょう。

この記事のまとめ

- 『国宝』原作と映画の違いを徹底比較

- 吉沢亮・横浜流星の演技が物語に深みを追加

- 映画ならではの演出と映像表現の魅力

- 原作ファンも楽しめる映像化の見どころ紹介

- メディアによって異なる作品体験の価値