原作『夢中さ、きみに』が描く“青春の切れ端”とは

群像劇としての“視点の断片化”

原作漫画『夢中さ、きみに』は、特定の主人公を置かず、複数の人物の青春を断片的に描く群像劇です。

ひとりひとりの物語が、交わるようで交わらない距離感で進み、視点が常に変化し続ける構成が特徴です。

読者はまるで、誰かの教室の端に佇んでその日常を覗き見ているような気分になるのです。

“なぜか心に残る”空気の描写

原作の魅力は、セリフや出来事ではなく、“空気”そのものを描いていることにあります。

些細な出来事や何気ないやりとりが、なぜか心にひっかかる——

それは、会話のリズムやコマの間に漂う“余白”が、読者自身の記憶や感情を呼び起こすからです。

キャラクターの“見せない深さ”

原作の登場人物たちは、多くを語らず、自分を大きく見せようともしません。

本心を隠すことすら表現の一部になっているのです。

そのため、読者は彼らの“内面”を想像しながらページをめくることになります。

物語ではなく「気配」が主体になっている稀有な青春漫画です。

“完結しない感情”のまま終わる魅力

一話完結型に近い構成ながら、すべての話がどこか未完のまま終わるのが原作の特徴です。

恋が始まるでも終わるでもなく、関係性が確定しないまま時間が流れていく。

その未完性こそが、リアルな“青春の切れ端”として心に残るのです。

ドラマ版が魅せる“動かない”演出の力

“何も起きない”のに目が離せない構成

ドラマ『夢中さ、きみに』は、原作の空気感を壊さず、あえて“事件が起きない”構成を徹底しています。

日常の一瞬を切り取るような展開の中で、視聴者は静かな映像に引き込まれていく。

「動かなさ」が逆に感情を刺激する演出は、現代ドラマとしては非常に異色です。

“長回し”と“無音”で感情を描く

演出の中でも特に印象的なのが、カメラが長回しで人物をとらえ続ける手法です。

俳優のちょっとした目の動きや息づかいが、セリフ以上に感情を語る場面も多々あります。

音楽すら排除された“無音の演出”が、視聴者の想像力を掻き立てるのです。

キャストの“抑制された演技”が活きる

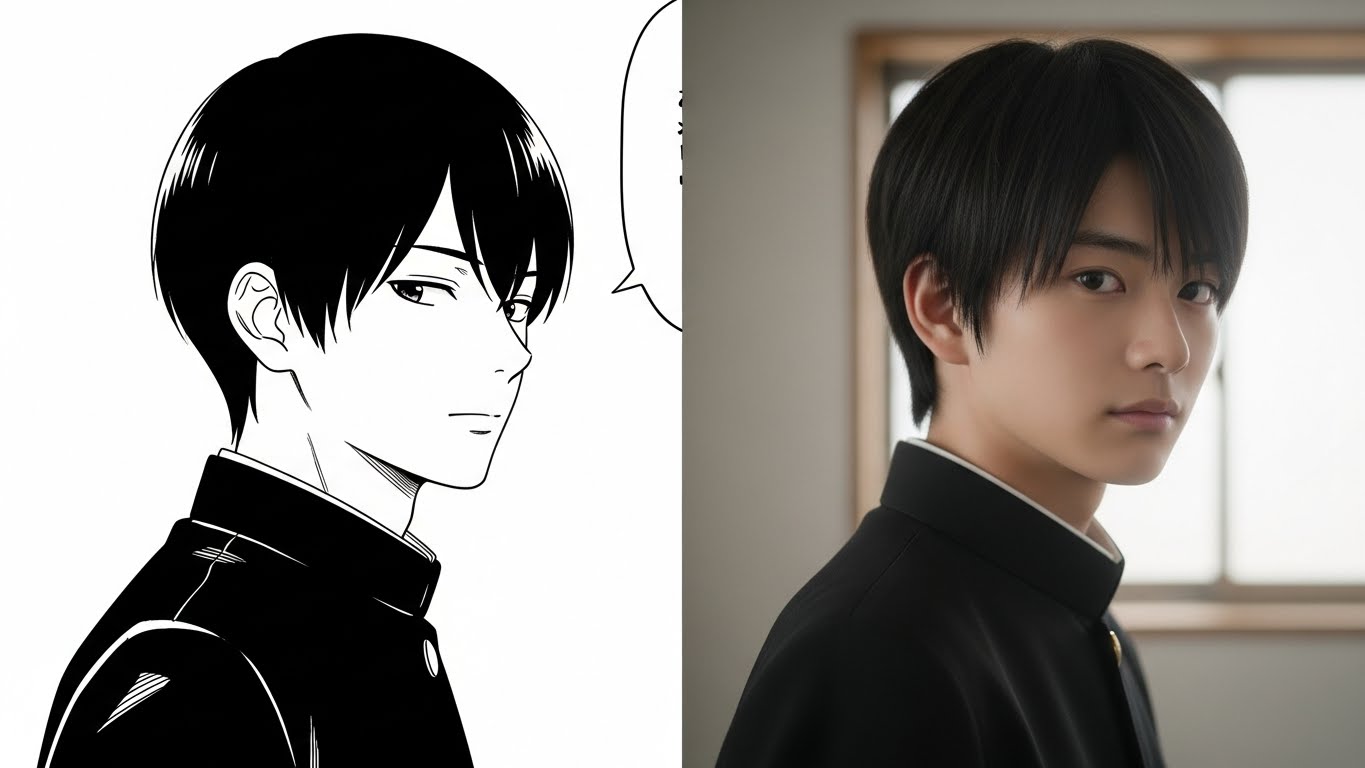

大西流星や楽駆、河合優実らキャストの演技は、表情も言葉も極力抑えた“余白重視”の芝居が中心です。

これは、キャラクターの心の中を視聴者が“読み取る”余地を与えるものであり、原作の“想像に委ねる”スタイルと通じています。

役者の“黙っている時間”が一番印象に残るという稀有な演出設計です。

映像表現が“空気”を可視化する

ドラマ版の魅力は、光、色彩、間取り、天候などのビジュアル要素を通して、登場人物の心情や関係性を可視化する力にもあります。

たとえば、誰もいない教室のカットが「孤独」を、逆光の廊下が「迷い」を示すように、視覚的な比喩が多用されています。

映像ならではの静けさと雄弁さが、作品に奥行きを与えているのです。

漫画と映像の『間』の使い方に見る対照性

漫画の“コマとコマの余白”が語るもの

原作漫画では、セリフのないコマや背景だけの描写が多く使われています。

その“間”には、読者が自由に感情を読み取る空間が存在し、読者自身の解釈が介入できる余地が生まれます。

静止した時間の中に流れる感情こそが、漫画表現の魅力です。

映像は“時間の流れ”を強調する

一方で、ドラマは映像であるがゆえに時間の流れが止められません。

そのため、“間”は「止まる」ものではなく「流れる」ものとして機能します。

無言の時間や静止した視線にこそ意味が宿り、それをカメラが“見守る”形で演出しているのです。

読者と視聴者の“能動性”の違い

漫画は読者が自分のペースでページをめくることで、“間”の感じ方が変わります。

対して、ドラマは視聴者が演出の流れに身を任せる形式。

この違いが、同じシーンでも受け取る印象を大きく変える要因となっているのです。

“余白”の質が作品の余韻を決める

漫画の余白は、静止と想像の余地。

ドラマの余白は、沈黙と視覚的暗示。

どちらも強い感情を直接的に語ることはせず、むしろ語らないことで余韻を残す点で一致しています。

その“余白の質”の違いが、原作とドラマそれぞれの魅力を際立たせています。

キャラクター表現の変化と“解釈の余白”

原作は“描かないことで魅せる”人物像

原作『夢中さ、きみに』のキャラクターたちは、その多くが無口で、感情を外に出さない人物として描かれています。

登場人物の本音や背景を明かさない構成により、読者は「この人はどう思っているのだろう」と想像しながら読む楽しみがあります。

描かれなかった部分こそがキャラの魅力になっているのです。

ドラマは“演技と表情”で内面をにじませる

一方、映像化されたドラマでは、俳優たちの表情や動作がキャラクターの感情を微かに表現します。

たとえば、言葉を発しないシーンでも、目線の動きや姿勢で心の揺れが感じ取れる演技が多く見られます。

語らない感情を“にじませる”演出が、視聴者の共感を引き出します。

原作にはない“間接的な人間関係”の厚み

ドラマでは、原作で直接描かれなかった人物同士の“空気的な関係性”が加えられています。

たとえば、すれ違う視線やわずかな会話など、セリフ以上に人間関係を感じさせる演出がなされており、人間ドラマとしての深度が強化されています。

“観る側の解釈”を意識した作り

ドラマは原作と違い、一方的に提供される表現の中に「どう受け取るか」を問う設計になっています。

セリフを省略したり、説明をしないことで、視聴者が「自分の解釈」を持つ余地が生まれます。

原作と同様に、正解を提示しない“問いかけ型の演出”が魅力です。

原作とドラマが交わす“静かな対話”の価値とは?

異なる表現手法、同じ空気感

漫画と映像というメディアの違いがあるにも関わらず、『夢中さ、きみに』は原作とドラマで驚くほど同じ空気感を保っています。

これは、両者が“語らない青春”というコンセプトを共有しているからです。

表現方法は異なっても、描こうとしている感情の微細さは共通しているのです。

“相互補完的な存在”としての関係

原作を読んでからドラマを見ると、漫画では描かれなかった“音”“動き”“間”が補完され、作品世界が広がります。

逆にドラマを見たあとに原作を読むと、内面描写やコマ割りのセンスがより深く響くという相互補完の関係が成立しています。

どちらか一方では見えなかった感情が、もう一方によって浮かび上がるのです。

“違い”ではなく“共鳴”を楽しむ視点

多くの実写化作品では「どこが違ったか」が語られがちですが、『夢中さ、きみに』は「どのように響き合ったか」が語られるべき作品です。

表現の方法の違いそのものが、むしろ作品世界の奥行きを増しているのです。

この“共鳴”の視点こそが、本作を二重に楽しむ鍵となります。

“静かな青春”を多層的に体験する価値

原作とドラマの両方を味わうことで、“静かな青春”というテーマが、より立体的に迫ってきます。

文字、絵、映像、音——それぞれが異なる層で感情を刺激し、読者・視聴者の記憶に深く刻まれるのです。

この多層的な体験こそが『夢中さ、きみに』という作品の真価だと言えるでしょう。