『夢中さ、きみに』第2話のあらすじを簡潔に

静かな日常の中に差し込まれる“気になる存在”

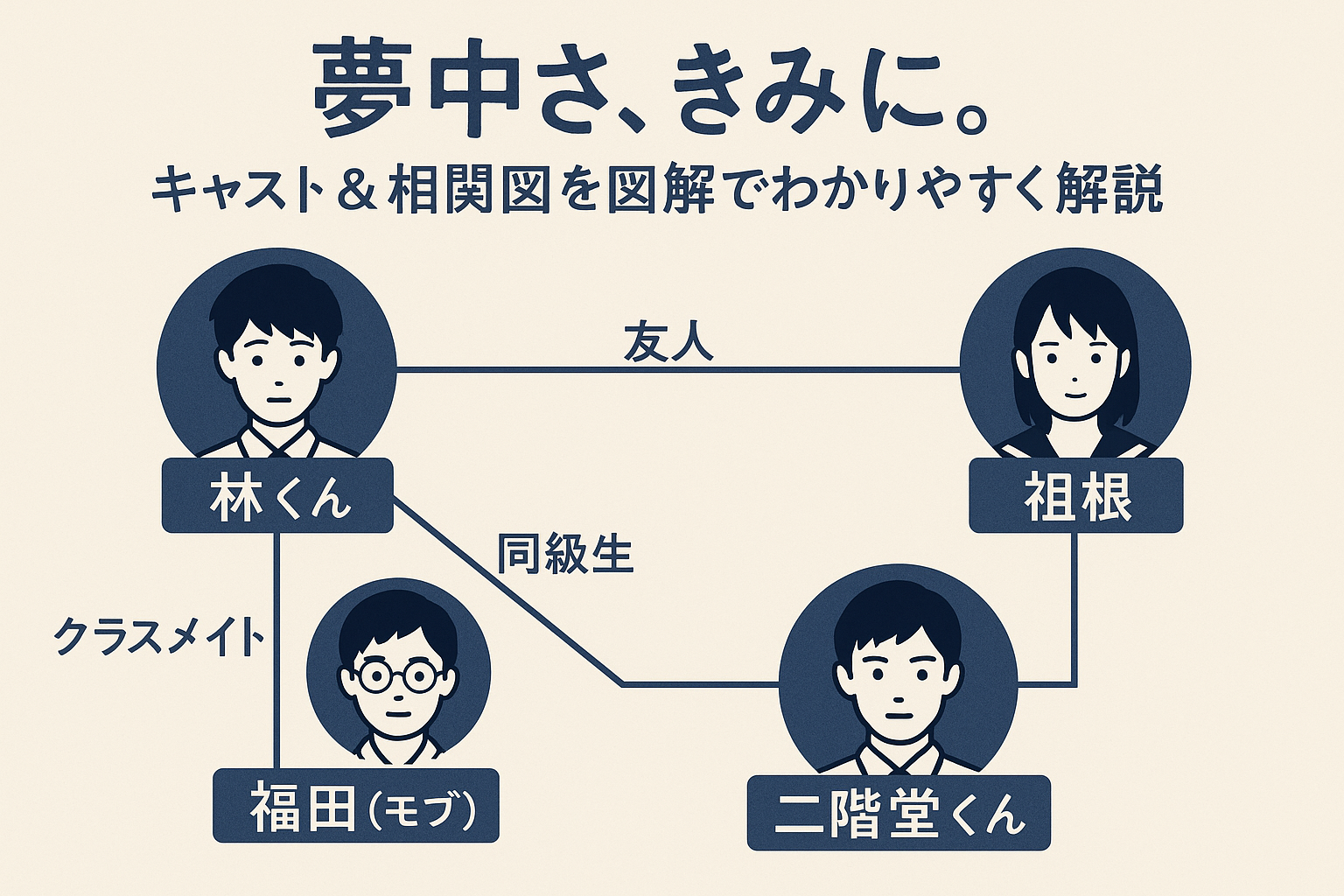

第2話では、無関心を装う林と、クラスメイトから「仮釈放」と呼ばれている男子生徒の微妙な距離感に焦点が当たります。

林は人に興味がなく、誰とも積極的に関わろうとしないタイプ。

そんな彼が、授業中や廊下で何かと目に留まる仮釈放の存在に、ほんの少しずつ意識を向けていきます。

仮釈放は、周囲から浮いた存在ながらも人懐っこさを感じさせる独特のキャラクターで、無言で林の隣に座るシーンが印象的です。

第2話は、特に大きな事件が起きるわけではないものの、ふたりの距離が“無言の空気”で少しずつ変化していく回となっています。

クラスという閉じた世界での観察

教室内で交わされる他愛ない会話、先生の小言、席替えなど、日常の些細な出来事の中で、林と仮釈放の関係はじわじわと形を変えていきます。

林が「彼を見ている」ようで、「見られている」ような構図が絶妙に描かれており、視聴者にもその距離感のもどかしさが伝わってきます。

特に、仮釈放が何も言わずに林の隣に来るシーンでは、行動の意図をはっきりと描かず、それでいて確かに“何か”があると感じさせる演出が秀逸です。

この「見えないけど確かにある関係性」が、第2話全体の空気感を支えています。

台詞よりも“間”が語る物語

この回の特徴は、なんといっても“静けさ”です。

セリフが少なく、視線や仕草、沈黙が物語の核となっており、視聴者はキャラクターの内面を“感じ取る”しかない構成です。

たとえば、林が教室の隅で仮釈放をちらりと見るシーン。何の説明もありませんが、その一瞬に林の心の揺れがにじんでいます。

こうした「説明しない」演出が、視聴者の想像力を刺激し、作品世界への没入感を高めています。

タイトルに隠されたテーマとの重なり

第2話はまさに、『夢中さ、きみに』というタイトルの意味を暗示する回でもあります。

夢中になるほどの激しい感情ではなく、ただ、理由もなく「気になってしまう」存在がそこにいる。

林にとって仮釈放は、そんな“静かな関心”の対象であり、それは恋でも友情でもない、けれど確かに「誰かを想う感情」の芽生えとも言えます。

視聴者にも、自分の学生時代の記憶を呼び起こさせるような、そんな“懐かしくも切ない距離”が感じられる一話となっています。

林と仮釈放、出会いと関係性のはじまり

名前を知らない、でも“意識してしまう”存在

林と仮釈放は、まだ互いに名前すら呼び合わない関係です。

それなのに、林はなぜか仮釈放のことが気になって仕方がない。

彼のことを周囲がどう呼んでいようと、林はただ静かに彼を「観察」しているように見えます。

この段階では、林にとって仮釈放は“目立つクラスメイト”以上でも以下でもないはずなのに、その行動や雰囲気が視界に自然と入ってくる。

「まだ出会っていないけれど、もう意識し始めている」という、曖昧で不思議な関係性が第2話の出発点です。

“仮釈放”というあだ名が語るもの

クラスメイトがつけた“仮釈放”というあだ名には、どこか冷たく、距離を取るような響きがあります。

過去に何か問題があったのでは?という噂を暗示しつつ、同時にクラスにおける彼の浮いた存在感を象徴しています。

林はその呼び名を口にすることもなく、ただ見つめるだけ。

それは、周囲と同じ視点ではなく、「彼自身を見ようとしている」静かな意思表示のようにも感じられます。

この微妙なスタンスの違いが、ふたりの関係性の“出発点のずれ”を物語っています。

偶然の隣同士と“気まずさ”の演出

第2話の印象的なシーンの一つに、仮釈放が無言で林の隣に座る場面があります。

このシーンにはセリフはほとんどなく、“気まずさ”と“観察”の空気だけが流れています。

林は驚きながらも、特に反応を示さず、仮釈放も視線を合わせずにただそこにいる。

それはあまりにも自然で、そして不自然な空気。

この“言葉のない交流”が、ふたりの関係が始まりつつあることを象徴しており、「心の距離」を見事に演出している場面です。

出会いは「誰かを認識する瞬間」

林にとって仮釈放との“出会い”は、明確な言葉や出来事によってではなく、「あの人のことを、なんとなく気にし始めた」瞬間から始まっています。

この描写は、現実の人間関係にも通じるものがあり、私たちが誰かに惹かれるときの最初のきっかけを思い出させます。

話しかけるでもなく、名前を知るでもなく、「気になってしまう」。

この関係のはじまりの“静かな輪郭”が、本作の大きな魅力のひとつであり、第2話はその起点として非常に象徴的です。

林の「距離感」と仮釈放の「近づき方」

人に興味がない林の防御線

林は第1話から一貫して「人に興味がない」という姿勢を貫いています。

誰かと話す必要もなく、関わりを求めるでもない。

常に一定の距離を保ち、感情を表に出さず、静かにその場に“いる”タイプの人間です。

その距離感は、他者との関係を拒絶しているようにも見えますが、同時に“それ以上傷つかないための防御”とも読み取れます。

無関心のようでいて、実は人との接し方を知らない林の繊細さが、視聴者の共感を誘います。

仮釈放の“踏み込みすぎない”接触

一方で、仮釈放は林と対照的な存在です。

周囲から浮いてはいるものの、人と関わることを避けるタイプではなく、むしろ静かに寄り添うような行動を取ります。

彼の「無言で隣に座る」「言葉を交わさず共に過ごす」という接し方は、押し付けがましくなく、自然な“間合いの取り方”です。

この“踏み込みすぎない近づき方”が、林のように他人を遠ざける人間にとっては心地よく映るのかもしれません。

仮釈放の距離の詰め方は、決して強制せず、ただ「そこにいる」という選択に近いのです。

“無視しないけど深く関わらない”絶妙なバランス

第2話におけるふたりの関係性は、「無視していないが、関わってもいない」という曖昧なバランスに保たれています。

林は仮釈放を観察し、仮釈放は林の隣に座る。それだけの関係ですが、その「だけ」に込められた意味が深いのです。

この関係性は、無理に踏み込まず、でも確かに存在を認識しているという、“大人びた”つながりでもあります。

多くを語らず、表現せず、ただ少しだけ心が動く。

それが、この作品が描く“人間関係”のリアルさを象徴しています。

心の“安全地帯”としての存在感

仮釈放の存在は、林にとって「話さなくても気を遣わなくていい」相手、つまり“心の安全地帯”になりつつあるのかもしれません。

誰にでもある、なんとなく一緒にいても気まずくない相手。

それは必ずしも親友や恋人ではなく、言葉の少ない“ゆるやかなつながり”なのです。

林が仮釈放を拒絶しない理由も、そこにあるように感じられます。

本作は「人とどう向き合うか」を押しつけずに描いており、ふたりの距離感はその象徴的な表現です。

視線・態度・言葉に表れる心の動き

目が合わない関係性にこそ意味がある

林と仮釈放の関係では、「目が合わない」ことが、むしろ深い意味を持っています。

第2話を通じて、ふたりが正面から目を合わせるシーンはほとんどありません。

それなのに、互いに意識していることは明らかで、視線がすれ違う場面には緊張感が漂います。

林は仮釈放の方を見るけれど、彼が振り返るとすっと視線をそらす。

この「視線の交差未遂」が、ふたりの距離感と心の動きを象徴しており、視聴者にも“何かが始まる予感”を感じさせます。

態度で語る林の“心の揺れ”

林は言葉を多く発しない分、細かな仕草や行動に感情がにじみ出ます。

たとえば、仮釈放が近づいた瞬間に体をやや強張らせる動きや、話しかけられたときの間の取り方。

一見無表情でも、その無表情の“質”が変わっていることに気づくと、林の心が少しずつ動いていることが伝わってきます。

こうした微細な演出は、演者の繊細な演技によって生きており、視聴者も“観察する喜び”を味わうことができます。

仮釈放の“自然な居方”が生む安心感

仮釈放は、あえて言葉で距離を詰めようとはしません。

彼の「ただそこにいる」態度が、林にとっての安心感につながっているように思えます。

視線を投げかけるでもなく、話しかけるでもなく、何かを求めるでもない。

この“存在すること自体が心地よい”という在り方は、特別な関係性の証拠とも言えるでしょう。

仮釈放の無理のない態度が、林にとっての「居場所」になりつつあるのです。

少ない言葉だからこそ、響くセリフ

第2話には、いわゆる名セリフはあまり登場しません。

しかし、それがこの作品の本質でもあります。

ほんの短い会話や、意味のなさそうな言葉にこそ、キャラクターの心がにじみ出るのです。

たとえば仮釈放が林に言った一言「別に、俺が隣でもいいだろ?」というセリフには、言葉の裏に込められた信頼や優しさが感じられます。

言葉数が少ないからこそ、一言の重みが増し、視聴者の心に深く残ります。

第2話から感じた“つながり”の本質とは?

言葉より“気配”でつながる関係

第2話では、「言葉を交わさない関係性」にも深いつながりが生まれることが描かれています。

林と仮釈放の間にあるのは、明確な会話や出来事ではありません。

それでも、空間を共有すること、沈黙の時間を分かち合うことによって、ふたりの心は確かに近づいているのです。

視線が交差することなく、距離が縮まることもなく、それでも“そこにいる”という感覚が、「言葉にしない友情」や「静かな共感」として表現されています。

こうした“気配のつながり”は、現実の人間関係においても大切な要素であることを、第2話は丁寧に教えてくれます。

強引ではない、自然な関係の構築

仮釈放の接し方には、一切の押しつけがありません。

無理に仲良くしようとせず、かといって無関心でもないというバランスは、関係を築く上で非常に理想的な姿です。

それは、心を開けない林にとってもプレッシャーにならず、むしろ彼自身が「一緒にいることを選ぶ」きっかけになります。

強く求めず、ただそっと寄り添うような距離感。

その自然体なあり方が、“関係”というものの本質を静かに問いかけているように感じられます。

「誰かがそこにいる」ことの安心感

ふたりの関係性を見ていると、特別な会話や行動がなくても、「この人がそばにいてくれる」と感じられること自体が、心の支えになっているとわかります。

林にとって仮釈放の存在は、日常の中にある“変化しない安心感”です。

それはまだ友情とも呼べないかもしれませんが、だからこそリアルで、誰しもが経験したことのある感情に重なります。

人と人との関係は、言葉よりも空気感、気づかないうちに根づくものなのかもしれません。

つながりとは、理解ではなく“受容”

林は仮釈放のことを完全に理解しているわけではありません。

仮釈放も林に多くを語るわけではありません。

それでも、ふたりは互いを「そのままで受け入れている」ように見えます。

つながりの本質は、相手を変えようとしたり、知ろうとしすぎることではなく、“ただそこにいることを許す”ことなのかもしれません。

第2話で描かれたこの関係性は、現代社会における“ご縁”の在り方にも通じる深いテーマを内包しています。

【考察】林が仮釈放に「心を開いた瞬間」

決定的な“アクション”がないからこそ読み取れる変化

第2話の中で、林が仮釈放に対して明確な行動を起こす場面はありません。

しかし、それこそがこの物語の魅力であり、彼の内面の変化は「目に見えない形」で進んでいるのです。

たとえば、仮釈放が近くに座っても避けない、彼を見る時間がほんの少し長くなる、などの微細な変化。

これらは視覚的な演出で表現されており、“観察して気づいた人だけが理解できる心の動き”として描かれています。

こうした演出から、林は確かに少しずつ「心の扉を開けつつある」ことがわかります。

“拒絶しない”という選択が示す心の変化

林はもともと、人との関わりを避けるように生きてきました。

そんな彼が、仮釈放に対して「拒絶しない」という態度を取ったこと自体が、大きな一歩なのです。

心を開くとは、時に“何もしないこと”によって現れる。

会話を増やすことでも、笑顔を見せることでもなく、ただ“居させる”という選択が、林の中で何かが変わったことを証明しています。

この描写は、感情表現の極めて繊細な領域を扱っており、見る側の感性を刺激します。

表情ではなく“間”で語る心の動き

林の表情は終始無機質です。

それでも、仮釈放と一緒にいるときの“間”には、どこか柔らかさがにじみ出てきます。

この「緊張がわずかにほぐれる時間」が、心を開いた瞬間の証しなのです。

演出としても、ふたりが同じ空間にいる場面では、少し長めの無音が挿入され、視聴者に「何かが起こった」と感じさせます。

それはまさに、目に見えない感情の変化が“空気”として描かれた瞬間でした。

「選んで隣にいる」林の変化

第2話の終盤で、林が自ら仮釈放の隣の席を選ぶような描写があります。

これは決して明言された行動ではありませんが、彼が「そこにいてもいい」と思った証拠でもあります。

誰とも距離を取っていた林が、仮釈放だけには少し近づいた。

それは一見些細なことですが、林というキャラクターにとっては大きな変化です。

この選択は、まさに林が仮釈放に対して「心を開いた瞬間」として、静かに視聴者の心に刻まれます。

視聴後に残る余韻と“ご縁”の形

言葉にできない感情が心に残る

『夢中さ、きみに』第2話を見終えた後に残るのは、「何かがあった気がする」という不思議な感覚です。

それは恋でも友情でもなく、説明のつかない種類の心の動き。

静かで淡々とした展開の中に、確かに誰かとつながったという実感だけがぽつんと残ります。

この“余韻”こそが、この作品の最大の魅力であり、人と人との関係が「明確な言葉や定義では測れないもの」であることを教えてくれます。

偶然ではなく、必然としての“隣”

林と仮釈放が教室で隣同士になったのは偶然のようでいて、作品を通して見ると“必然だった”ように思えるのです。

彼らはお互いのためにそこにいたのではなく、自分の居場所を探している中で出会った。

しかし、その出会いはただのすれ違いではなく、確かな“ご縁”として静かに根を張っていきます。

この関係の築かれ方は、現実の人間関係においても共感を呼ぶポイントとなります。

“ご縁”とは説明のつかない静かなつながり

本作の魅力は、派手な演出や明確な結論ではなく、「気がつけば誰かとつながっていた」という過程にあります。

ご縁とは、選んだわけでも、求めたわけでもなく、それでも繋がってしまうもの。

林と仮釈放の関係は、まさにその象徴です。

視聴者はふたりのやり取りを通じて、「ご縁」とは何かを静かに問い直されているような感覚を味わいます。

私たちの身近にもある“林と仮釈放”

視聴後にふと、「自分にもあんな関係、あったかもしれない」と感じる方もいるでしょう。

声は交わさずとも、何となく気になる人。

理由はないけれど、なぜか近くにいると安心する人。

そんな関係は、人生の中でいくつか存在し、記憶の奥底に残っていくものです。

林と仮釈放の物語は、そうした“名もなきご縁”を再発見させてくれる、やさしいドラマでした。