『夢中さ、きみに。』とはどんな作品か?

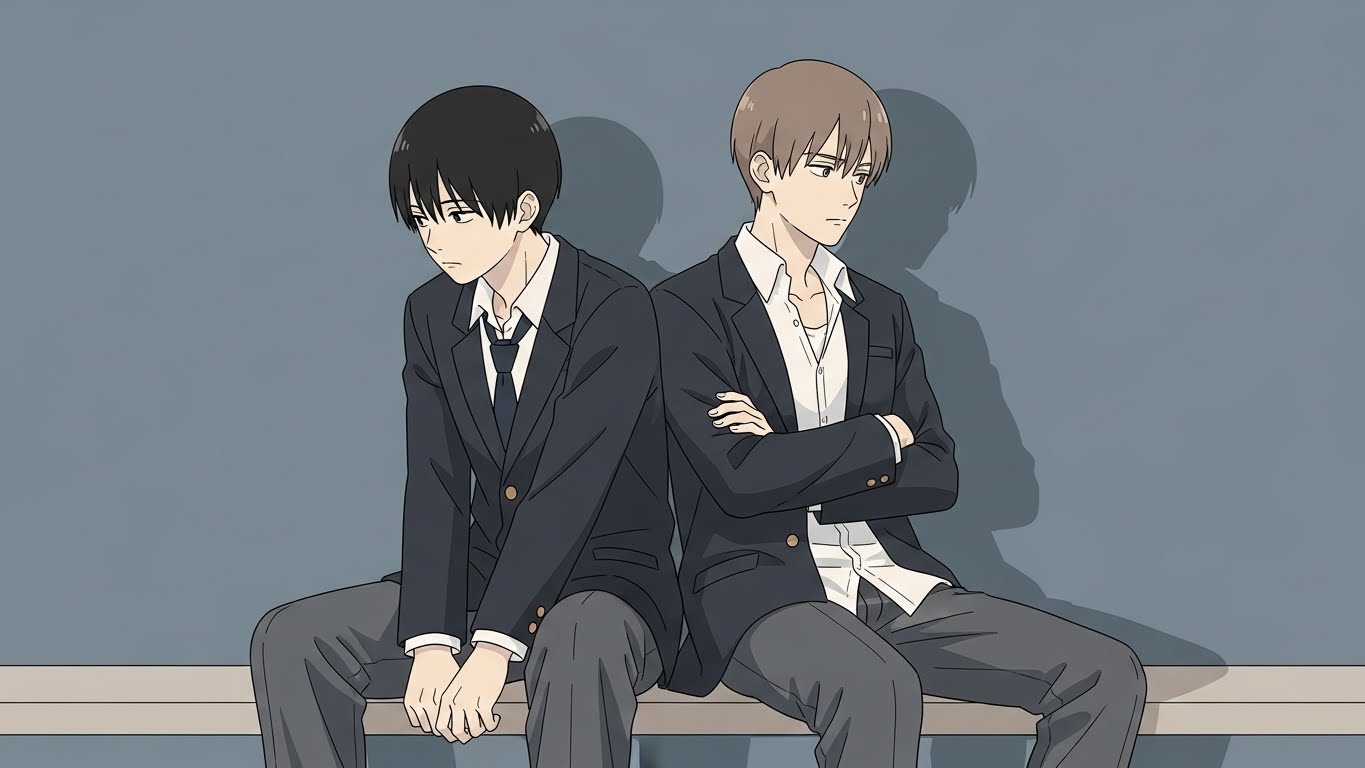

和山やまが描く“空気ごとすくい取る”短編集

『夢中さ、きみに。』は、漫画家・和山やまによる短編集で、2019年に刊行されました。

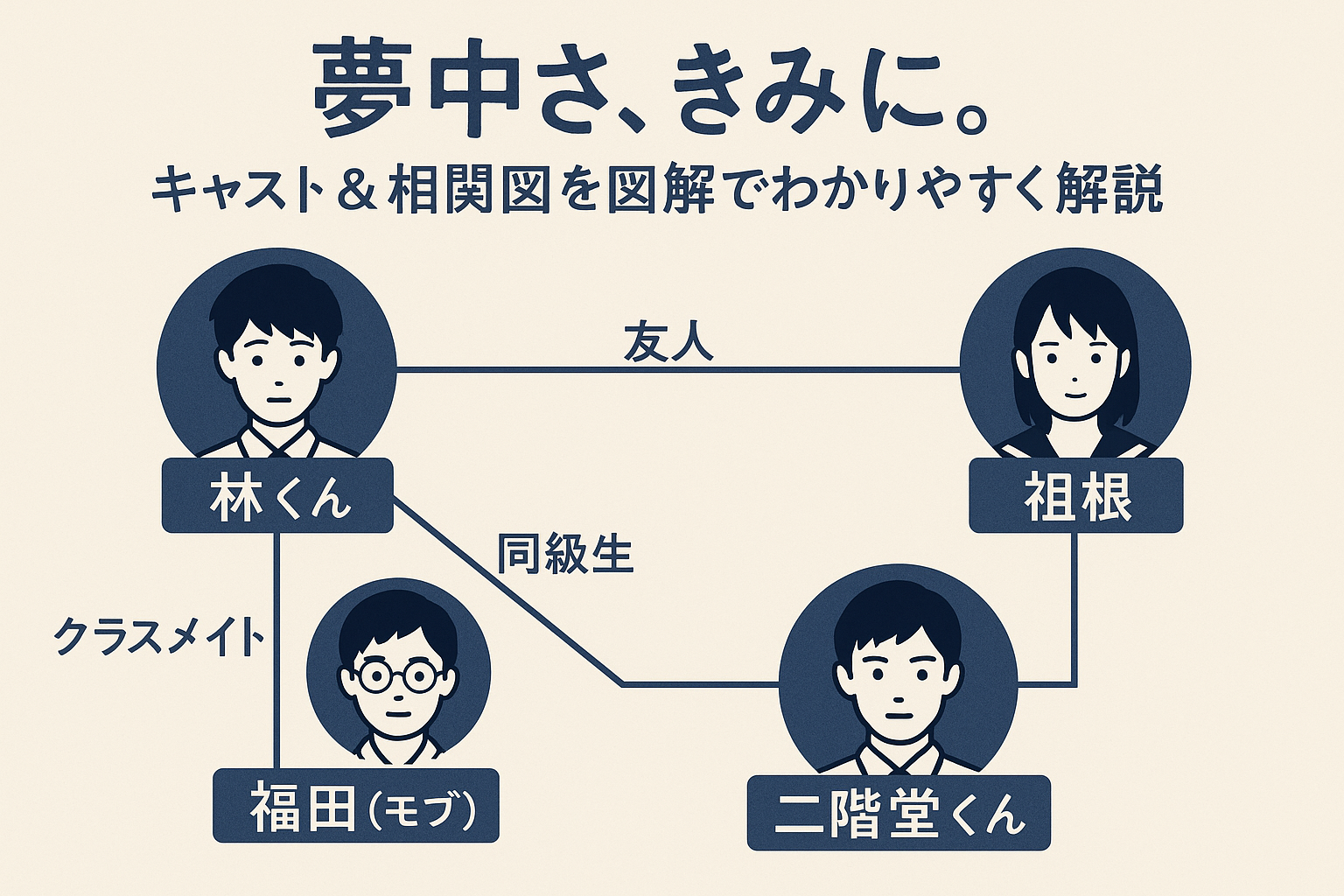

全体を通して男子高校生たちの日常を描いていますが、特定の主人公がいるわけではなく、複数の視点から「誰かに夢中になる」瞬間を切り取った構成になっています。

物語には大きな事件も劇的な展開もありません。

それでも、なぜか心に残る。

「空気」「まなざし」「間」など、普段は見過ごしてしまうような感情や関係性が、淡々と丁寧に描かれているのが特徴です。

読者が「なんかわかる」と共感してしまう、“言葉にできない心の揺れ”が全ページに漂っています。

ドラマ版も話題に|主演はなにわ男子・大西流星

2021年にはMBS・テレビ神奈川などでTVドラマ化され、林役に大西流星(なにわ男子)、二階堂役に高橋文哉が起用されたことで話題になりました。

ドラマ版でも原作の雰囲気を崩さず、セリフの“ない時間”や、“何も起きない空間”を丁寧に表現し、多くの原作ファンから支持を集めました。

映像を通して、登場人物たちの視線や距離感がより鮮明になり、“静かだけど熱い”青春の輪郭が見えてきたという声もあります。

「青春」ジャンルとして語るには一癖ある

この作品は“青春漫画”に分類されることも多いですが、私たちがよく知る「部活」「友情」「恋愛」といった青春テンプレとは一線を画す内容です。

笑って泣いて走って、という展開はほぼありません。

むしろ、沈黙・違和感・よくわからない感情にスポットを当てた、“静かな青春”ともいえるでしょう。

だからこそ、読み終わった後に「これは本当に青春なのか?」という問いが浮かび上がるのです。

“わかりやすさ”よりも“感覚”を重視した構成

本作は、物語の明快さよりも「読者自身が何を感じ取るか」を重視した作りになっています。

登場人物の内面はあまり語られず、セリフも少なめ。

しかしだからこそ、読者一人ひとりが「自分だけの解釈」で青春を捉え直すことができます。

これが『夢中さ、きみに。』が多くの人の記憶に残り、「ただの青春漫画じゃない」と語られる理由です。

青春漫画の一般的なイメージと本作の“ズレ”

“青春漫画”といえばどんな作品を思い浮かべる?

「青春漫画」と聞いて多くの人が連想するのは、部活動に打ち込む姿、親友との熱い絆、恋愛の甘酸っぱさ、夢への挑戦といった要素ではないでしょうか。

具体的には『スラムダンク』『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない』『君に届け』など、感情を爆発させる場面が多く、読者の心を強く揺さぶるタイプの作品です。

泣いて笑って、傷ついて成長する——それが青春漫画の典型といえます。

『夢中さ、きみに。』はそのテンプレートを壊している

『夢中さ、きみに。』には、試合も大会も告白も告白の失敗もありません。

それでも登場人物たちは日々、言葉にならない「気持ち」の揺れに触れながら生きています。

その描かれ方は極めて静かで、読者の前で感情が爆発することはなく、気づかれないくらいの“ざわつき”だけが残るのです。

これこそが、従来の青春漫画との大きなズレです。

“仲良し”より“距離感”を描くスタイル

多くの青春作品では「仲間との一体感」が感動を生みますが、本作では「交わらなさ」や「心の距離」こそが物語を動かす要素になっています。

たとえば、林と仮釈放の関係性は、会話がないにもかかわらず、なぜか印象的。

これは“一緒にいる理由が明言されない”からこそ、読者の心に残る関係です。

こうした“つながっていないようでつながっている”描写が、『夢中さ、きみに。』の青春表現の新しさです。

“感情の起伏”ではなく“感情の余白”に焦点を当てる

一般的な青春漫画では、感情の「起伏」がドラマを生みます。

怒る、泣く、笑う、叫ぶ。

しかし『夢中さ、きみに。』はその逆で、感情が「動かない」こと、または「表に出てこない」ことを丹念に描いているのです。

そのため読者は、セリフではなく「表情のなさ」や「視線の先」から、人物の内面を想像することになります。

その余白の大きさこそが、本作の“青春とのズレ”を際立たせている要因といえるでしょう。

なぜ「青春」と呼ぶには静かすぎるのか?

“青春=エネルギー”という先入観を打ち崩す

多くの人が「青春」と聞いて思い浮かべるのは、熱量や衝動、ドラマチックな転機です。

しかし『夢中さ、きみに。』には、そのような要素は一切ありません。

むしろ、静かで、何も起こらない時間が大半を占めています。

この「静かさ」は、エネルギーの欠如ではなく、エネルギーを内側に蓄えている状態。

それが外に爆発するわけではないからこそ、読者の心の奥にじんわりと染み込んでくるのです。

“感情が動いているのに動いていない”矛盾

キャラクターたちは、表情を変えず、感情を言葉にしないことがほとんどです。

しかしその内側では、人知れず何かが揺れている。

この「揺れていること」自体が、青春の本質なのではないかと、本作は問いかけてきます。

「動きがないのに心が動いている」この矛盾こそが、作品の一番の静けさであり、一番の激しさです。

“騒がしさ”を排除して“孤独”を浮かび上がらせる

『夢中さ、きみに。』には、クラスメイト同士の騒がしさや、学校特有の賑やかさがほとんど描かれません。

その代わりに存在するのは、個人の内側に広がる孤独や違和感。

登場人物たちは、誰かに話すことなく、誰にも頼らず、ただその違和感と向き合っているのです。

それが青春なのかと問われれば、「はい」と即答できない、しかし「違う」とも言い切れない。

この曖昧な立ち位置が、本作を“静かすぎる青春”たらしめている所以です。

静かな感情は、深い共感を呼びやすい

感情を爆発させる青春漫画は確かに爽快ですが、多くの人にとってリアルな青春は、もっと曖昧で静かなものだったのではないでしょうか。

誰にも言えない違和感、言葉にしづらい想い、なんとなく気になる誰か。

そうした静かな感情は、誰にでも覚えがあり、それゆえに深い共感を生むのです。

『夢中さ、きみに。』が“静かすぎる”のは、青春の「本来の姿」を思い出させてくれるからかもしれません。

言葉にならない感情が描かれている理由

“あえて語らない”ことで生まれる深み

『夢中さ、きみに。』では、登場人物の気持ちが明確に説明されることはほとんどありません。

セリフも少なく、心の動きは行間や沈黙から読み取るしかない場面が多いのが特徴です。

この“語らなさ”が、読者の想像力を刺激し、それぞれの感情解釈を生み出す構造になっています。

つまり、感情を「共有」ではなく「委ねる」ことで、読者とのつながりを深めているのです。

“説明されない関係”の方がリアル

現実の人間関係も、言葉で説明されることばかりではありません。

「なぜこの人が気になるのか」「なぜ嫌じゃないのか」など、理屈では説明できないことの方が多いものです。

本作はそうした“わかりにくさ”をそのまま描くことで、現実に近い感情の質感を生み出しています。

曖昧なまま終わる会話、不完全な理解、突然の沈黙。

どれも、読者自身が経験したことのある“関係のかたち”なのです。

“伝わらなさ”を描くことで浮かび上がる想い

言葉にしたいけどできない。

伝えたいけど伝わらない。

本作に登場するキャラクターたちは、誰もが“表現しきれない何か”を抱えています。

その中で、少しだけ誰かと目が合う、言葉にならない時間を共有する、そんな瞬間が描かれます。

伝わらないことそのものが、逆に「感情がある証拠」になっている。

この逆説的な描き方が、本作ならではの深みを生んでいます。

読者が“感情の翻訳者”になる仕掛け

『夢中さ、きみに。』は、読者が感情を“受け取る”だけでなく、自ら“翻訳する”ことを求められる作品です。

セリフや行動に頼らず、登場人物の目線や間の取り方から感情を想像する——

この「翻訳行為」が、読者の中にその感情を“自分のもの”として根づかせる仕掛けになっているのです。

だからこそ、この作品は「読む」だけでなく「感じる」ものとして記憶に残るのです。

登場人物たちが示す“つながり”と“孤独”

“誰かと一緒にいる”だけがつながりではない

『夢中さ、きみに。』では、登場人物同士がずっと一緒に行動したり、会話を重ねたりすることはあまりありません。

それでも、視線が交わったり、隣に座ったりといった些細なやりとりに、確かに“関係”が存在しています。

一緒に笑ったり泣いたりする関係ではなく、“そっと同じ空間にいる”ことが安心につながるような関係性。

それは、「関わらなさ」の中に存在するつながりとも言えるでしょう。

孤独が前提にあるからこそ、つながりが尊い

多くの登場人物は、自分だけの世界や感情を持っていて、それを誰かと共有するつもりもありません。

林も仮釈放も、二階堂も、それぞれの孤独を抱えて、そこに無理に誰かを引き入れることはしません。

だからこそ、その中で“少しだけ”交わる瞬間がとても貴重に感じられるのです。

孤独があるから、つながりが映える。

この“前提としての孤独”が、本作の大きなテーマの一つです。

“会話のない関係”のリアリティ

仮釈放と林の関係が象徴的ですが、一言も交わさないのに「なぜか隣にいる」関係が描かれます。

この「会話のない関係」は、実際の高校生活にも存在するリアルな距離感です。

気まずくもなく、かといって親しいわけでもない。

でも、その存在がなぜか気になって、心に残る——そんな曖昧な人間関係の描写に、多くの読者が共感します。

このリアリティが、本作の“つながり”表現の核となっています。

“友達未満”の関係性が生む余韻

『夢中さ、きみに。』のキャラクターたちは、「友達」とはっきり言える存在を持っているわけではありません。

むしろ、“友達未満”の微妙な距離感を保った関係ばかりです。

しかし、その未完成さ、宙ぶらりんさが、かえって物語にリアリティと余韻を与えています。

関係性に名前をつけられないまま終わるからこそ、読者はその続きを心の中で想像し続けるのです。

青春とは「騒がしさ」ではなく「心のざわめき」

“にぎやかさ”がなくても青春は描ける

青春といえば、部活で走ったり、恋に悩んだり、教室で騒いだり——

そんなにぎやかなシーンを思い浮かべがちですが、『夢中さ、きみに。』はその真逆を行きます。

静けさ、沈黙、すれ違い、無関心——そこにあるのは“騒がしさ”のない青春です。

にもかかわらず、読者はそこに「自分の青春」を見出してしまう。

それはきっと、“外側”のにぎやかさではなく“内側”のざわめきこそが、本当の青春だからでしょう。

“答えの出ない感情”が青春の本質

本作の登場人物たちは、「好き」「嫌い」「仲良し」「嫌いな奴」など、感情に明確な名前をつけません。

なぜその人が気になるのか、なぜその行動が引っかかるのか、自分でもわからないまま日常が過ぎていきます。

この“答えの出ない感情”を抱えている時間こそが、まさに青春なのではないでしょうか。

大人になってから振り返ると、あの曖昧で不確かな気持ちが、一番大事だったと気づかされます。

“説明できない思い”を生きる尊さ

青春時代には、うまく説明できない「好き」や「気になる」が確かに存在します。

『夢中さ、きみに。』は、そうした“説明のできなさ”を否定せず、そのまま受け入れて描いている点で非常に誠実です。

言葉にできないから嘘じゃない。

むしろ、言葉にできないほどの思いこそが、青春の真実なのかもしれません。

“静かな共鳴”に心を動かされる読者たち

SNSでは「自分の高校時代を思い出した」「こういう空気感があった」といった声が多く寄せられています。

それは、『夢中さ、きみに。』が描く“静かな青春”が、読者の内側に眠っていた感情を呼び起こしているからにほかなりません。

にぎやかで感動的なエピソードがなくても、心がざわざわする——それが、青春なのです。

【結論】『夢中さ、きみに。』が私たちに教える“青春の本質”

“青春”とは、ラベルのない感情が行き交う時間

『夢中さ、きみに。』は、派手な展開も明確な感情表現もありません。

しかしそこには、名前をつけられない、けれど確かに存在する感情が静かに流れています。

「好きかどうか」「友達なのか」そういった分類に収まらない、誰かを“気にしている”という心の動き。

本作が教えてくれるのは、青春とは“名付けられない関係性”と過ごす、かけがえのない時間なのだということです。

“曖昧”を肯定してくれる作品

私たちはつい、人間関係や感情に明確なラベルを貼りたくなります。

でも『夢中さ、きみに。』は、その「わからなさ」や「未完成さ」を否定しない。

むしろそれこそが、人間らしさであり、青春の美しさだと教えてくれます。

強い言葉ではなく、静かな肯定で読者の心に寄り添ってくれる——そんな優しさに満ちた作品です。

“一歩手前の関係”にあるドラマ

恋人未満、友達未満、会話未満。

『夢中さ、きみに。』に登場する関係は、どれも“一歩手前”にあります。

でもその手前にある時間こそが、一番心が揺れる瞬間なのです。

その“揺らぎ”こそが青春であり、人生の中で二度と同じ形では訪れないものだと、この作品はそっと教えてくれます。

誰かに夢中になる——その気持ちが、もう青春

最終的に、本作が伝えたいのはとてもシンプルなことかもしれません。

「誰かを気にしてしまう」「なんとなく、目が離せない」

——それだけで、もう十分青春。

ラベルも説明もいらない、心が少しでも動いた瞬間が、青春そのものなのだと、静かに語りかけてくれるのです。