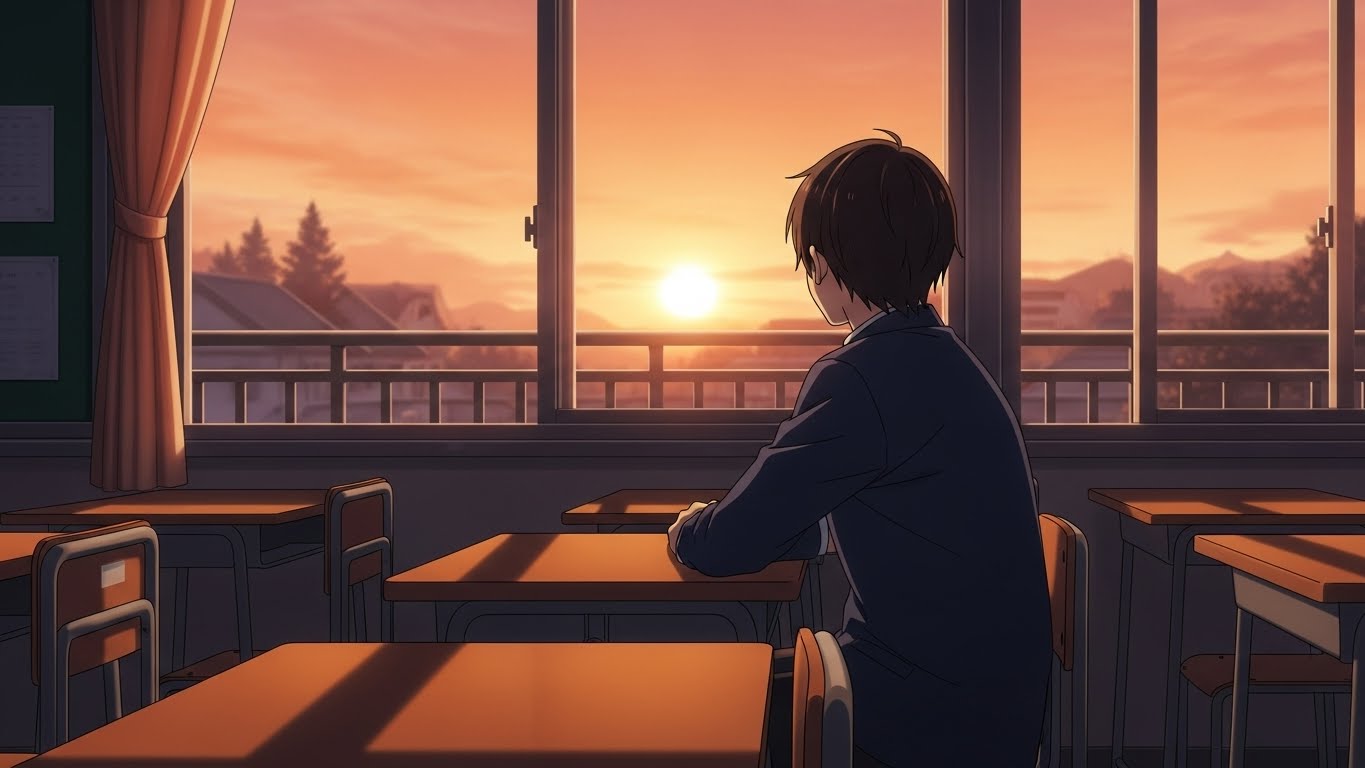

『夢中さ、きみに。』とは?あらすじを簡潔に

“ただの高校生たち”が紡ぐ物語

『夢中さ、きみに。』は和山やま原作の青春群像劇。

舞台は関西の高校。特別な事件もドラマチックな展開もなく、ただ“日常の中でなんとなく誰かを気にしている”、そんな空気感を丁寧に描いた作品です。

物語は複数の生徒たちの視点で進み、それぞれの“気になる存在”との関係性がゆるやかに交差していきます。

淡々としたやり取りと独特の間が、観る人の心に静かに沁み込んでくる、そんな作品です。

登場人物に共感しやすい“距離感”

キャラクターはどれも派手ではなく、むしろ“普通すぎてリアル”。

林くんの無言のまなざし、二階堂の独特な発言、田中くんの何気ない一言——

一見すると意味のないやり取りの中に、人と人との微細な距離感や気配が漂います。

それはまさに、私たちが学生時代に経験してきた“言葉にならない人間関係”そのもの。

だからこそ、「自分にもこんな青春があった気がする」と共感する人が続出しているのです。

アニメ・ドラマ化で広がった共感の輪

原作は漫画ですが、2021年にはMBSで実写ドラマ化、2025年にはアニメ化もされ、さまざまな形で作品の魅力が発信されています。

実写版ではキャストの演技によってキャラクターの微妙な表情が映像化され、アニメ版では間や沈黙の演出が際立ち、“言葉にしない感情”がより明確に伝わるようになりました。

こうしてメディアを越えて、静かな共感の輪がじわじわと広がっているのです。

派手さはない。でも、心がざわつく

派手な恋愛も、スポ根的な熱さも、劇的な展開もありません。

でも、“ただ誰かが気になっている”という微細な感情の揺れが、なぜかずっと心に残る——。

それが『夢中さ、きみに。』の最大の魅力です。

見終わったあとに静かに心がざわつき、「あの感じ、何だったんだろう?」と自分の青春を思い返したくなる。

そんな読後感、観後感を持たせてくれる希有な作品です。

“静かな青春”が視聴者の心に刺さる理由とは?

感情を“語らない”からこそ、深く伝わる

『夢中さ、きみに。』では、登場人物たちは自分の気持ちを言葉にして説明することがほとんどありません。

気まずい間、何気ない会話、ふと目が合う瞬間——

そうした“無言の感情”のやりとりが、逆にリアルで胸に響くのです。

大げさなセリフがない分、視聴者は「このとき何を考えていたんだろう」と想像する余白を楽しむ。

その余白が、静かに心に沁み込んでくるのです。

“わかる”というより“思い出す”感覚

この作品が刺さるのは、視聴者の「共感」を超えた「回想」を呼び起こすから。

「そういえば、自分にもこんな空気感のクラスメイトがいたな」

「理由はないけど、なぜか気になる人っていたよね」

——そんな記憶が、無意識のうちに蘇ってくるのです。

“今の自分”ではなく、“かつての自分”と作品が対話してくるような感覚に、多くの人が心を動かされています。

“居場所がない”ことへの静かな共感

登場人物たちは、クラスの人気者でもリーダーでもありません。

どこにも完全に「属していない」、でも「孤立しているわけでもない」——

そんな曖昧なポジションで過ごす高校生たちに、自分を重ねる視聴者も少なくありません。

誰にも気づかれない関係、意味のないようで意味のある会話——

“あの頃の自分も、同じようにどこか中途半端だった”と、静かに心を寄せたくなるのです。

“静かさ”が心をほどく

日々SNSやニュースで溢れる情報に触れている私たちにとって、『夢中さ、きみに。』の静けさは“余白”として機能します。

派手な演出も音楽もない中で、登場人物の気配や空気を感じることに集中する。

それが結果的に、自分自身の感情を取り戻す時間にもなるのです。

まさにこの作品は、“感情を押し付けないことで、心の奥に届く”稀有なドラマだといえるでしょう。

実際の感想から見える「共感のパターン」

“説明されない関係性”に安心感を覚える声

SNSやレビューサイトでは、「この距離感、説明されないからこそ心地いい」という声が多く見られます。

登場人物同士が明確に“友達”や“恋人”ではない関係でつながっていることに、「自分もあんな風な関係があった」と共感する視聴者が多数。

特に、“関係に名前がつかない”ことをポジティブに受け取る世代には強く刺さっているようです。

「林くんみたいな人、いた!」という再発見

「林くんのように、静かで何を考えているかわからないけど気になる存在、クラスにいたな」という投稿も多数。

実際にいた“あの人”を思い出してしまう、という感想は非常に多く、キャラクターが現実とリンクしていることが分かります。

キャラとしての強さというより、“記憶に根付いていた誰かの再現”であることが共感を呼ぶポイントになっています。

「共感できないけど、気になる」新しい評価軸

一部では、「自分とはタイプが違う登場人物だけど、なぜか気になって最後まで観てしまう」といった感想も見られます。

これは、従来の“共感=好き”という構図から離れた新しい視聴体験と言えるでしょう。

理解できないのに、なんだか目が離せない——そんな複雑な感情が、作品の奥行きを支えています。

「余白に自分の気持ちを映してしまう」効果

「セリフが少ないから、自分の気持ちが作品に投影されてしまう」

「物語の隙間に、自分の過去の記憶が入り込んでくる」

——こうした“没入”を超えた“内面化”ともいえる感想は、この作品ならではの視聴体験です。

観ているというより、自分の記憶の中を覗いているような感覚を抱いた人も多く、深い共鳴が起きていることがわかります。

なぜ“静かさ”がここまで評価されるのか?心理的背景を解説

情報過多の時代に求められる“沈黙の時間”

現代はSNS・動画・広告など、常に何かしらの情報にさらされる時代。

だからこそ、何も語らない静かな時間に癒やしを感じる人が増えています。

『夢中さ、きみに。』はこの“沈黙の時間”を贅沢に使って、心の奥にある感情を自然に引き出す。

喧騒ではなく、“静けさ”の中で自分と向き合える時間が評価されている理由のひとつです。

“わかりやすさ”では満たされない視聴者心理

多くの映像作品では「説明する」「明快な結末を提示する」ことが重視されがちですが、それだけでは視聴者の“感情の奥”に届かないこともあります。

『夢中さ、きみに。』は「わからなさ」や「曖昧さ」自体を魅力に変えている。

その“答えのなさ”に心を開く余地があり、そこに自分なりの意味を見つけられる点が、今の視聴者に受け入れられているのです。

“共鳴”と“反射”を同時に起こす構造

この作品では、登場人物の行動や関係性が、視聴者の内面に“反射”するような構造になっています。

「この気持ち、なんだろう?」と考えるたびに、自分の過去の経験や感情が呼び出される。

つまり、物語を追いながら、自分自身とも対話するという稀有な視聴体験が実現しているのです。

“ひとりで過ごす時間”と相性がいい作品

視聴者の多くがこの作品を「夜に一人で見た」「カフェで静かに読んだ」と語っています。

それは、この作品が“集団視聴よりもパーソナルな体験に適した内容”だから。

他人と感想を語り合うよりも、自分の中でじっくり咀嚼するタイプの作品であり、その孤独さこそが心に染みるのです。

「共感した人が見ている世界」とは?作品が教える心の風景

“何も起きない”日常の中に、宝物がある

『夢中さ、きみに。』の大きな魅力は、日常の中の「何気ない瞬間」に意味を見出す視点です。

登場人物たちは、誰かに告白するわけでも、大事件に巻き込まれるわけでもありません。

でも、視線が交わる瞬間、空気がふと変わる瞬間に“何か”が生まれている。

それを感じ取る感性こそ、この作品に共感する人々が持つ「世界の見え方」なのです。

“静けさ”が豊かに感じられる心

本作を「静かで良かった」と感じた人たちは、“音がないこと”の中に“豊かさ”を見つけている人でもあります。

その静けさには、誰かの思いや、言葉にならない感情が満ちている。

つまり、共感者の心には「余白を感じる感受性」や「微細な感情を見逃さない力」が宿っているともいえるでしょう。

“名前のない関係”に意味を見出す力

現代では、関係性にラベルを貼ることが当たり前になりつつあります。

でもこの作品は、あえて名前を与えない関係の中にこそ美しさがあることを示しています。

友達でも恋人でもない、でも気になる。

その曖昧な関係に共鳴できる人は、「関係=定義」ではなく「関係=感覚」だと感じている人かもしれません。

“自分だけの思い出”として保存される物語

視聴者の多くは、『夢中さ、きみに。』を「何度も見返す」というより「1回観て心に残る作品」として語ります。

それは、この物語が「消費される」ものではなく、「保存される」ものだから。

観終わったあと、作品そのものよりも、そこに映った“自分の感情”や“記憶”が心に残る。

それはまさに、“誰にも見せない心の風景”となって静かに存在し続けるのです。

まとめ:余韻にひたる作品としての価値と広がり

“見終わったあとが本番”の作品

『夢中さ、きみに。』は視聴中よりも、視聴後の余韻が濃く残る作品です。

何かが劇的に変わるわけではないのに、なぜか心がざわざわして、過去の自分に語りかけたくなる。

そうした感覚が、「この作品を観てよかった」と実感させてくれるのです。

まさに、“見終わったあとが本番”。

そんな静かで強い作品だからこそ、心に残り続けるのです。

視聴者それぞれの“私的な物語”として成立

この作品は、ストーリーよりも観る人の経験や感受性によって印象が変わるのが特徴です。

「こういう話だ」と一言でまとめることは難しく、“自分が感じたこと”こそが正解になる。

だからこそ、「自分だけの物語」として受け止められる人が多く、深い愛着につながっているのです。

大人になった今だからこそ、沁みる青春

高校時代には気づかなかった“誰かの気配”。

それを、大人になった今だからこそ、懐かしさとともに味わえるのがこの作品の魅力です。

派手な青春じゃなくていい。

静かで、気まずくて、でもどこか暖かい。

そんな青春があったことを、改めて思い出させてくれる存在です。

心の隙間を満たす“静かな名作”

『夢中さ、きみに。』は、忙しない日常の中に、そっと置いておきたい作品です。

情報の波に疲れたとき、意味のない会話に飽きたとき、ふと思い出してもう一度観たくなる。

そのとき、きっと新しい自分の感情に出会えるはずです。

“静かな青春”は、心を整える名作としてこれからも語り継がれていくでしょう。